労働基準法と聞くと難しいイメージを持ちますが、労働基準法は人事だけでなく企業で働く人に最も身近な法律です。

労働基準法を理解することは人事が業務を行うためでなく、従業員が自分の身を守るために必要なことろなりますよ。

私は労働組合の幹部になったときに労働基準法を勉強しました。その勉強した知識が海外駐在となり本社と福利厚生や給与の要望を出すときに役立っていますよ。

この記事では、労働基準法について学びたい方に向けて、初心者にも分かりやすい本を紹介します。実際に私は組合幹部の経験と会社側で組合交渉をした経験がありますので皆様のお役に立てると思います。

では、纏めていきますね。

【前提】労働基準法とは何か

労働基準法とは一言でいうと、労働者の最低基準を定めた法律です。

例えば、給与を年1回払いにすると会社が主張した場合には、労働基準法に違反していることとなります。労働基準法では給与は月1回支払う必要があります。

給与以外にも従業員を保護するために様々な規定が設けられています。

各企業は労働基準法の最低限度の条件に企業独自の福利厚生を導入して就業規則を定めていますよ。

人事は企業で起こる労務関係の問題は労働基準法をもとに解決する必要があるので、労働基準法の基本的な知識が必要となります。

また、従業員は自分の権利が不当に侵害されていないか確認するためにも、労働基準法の理解は必須となります。

【結論】労働基準法がよく分かる本5選

では、おすすめ書籍を纏めていきます。

まずは箇条書きで紹介します。

- 図解でわかる労働基準法 いちばん最初に読む本

- これ一冊でぜんぶわかる! 労働基準法 2022~2023年版

- これだけは知っておきたい「労働基準法」の基本と常識

- 2022-2023年版図解わかる労働基準法

- 新版 労働基準法実務問答 第2集~労働時間と在宅勤務(テレワーク)Q&A~

では、一つ一つ解説していきますね。

【超入門】図解でわかる労働基準法 いちばん最初に読む本

<内容>

本書は、難解なしくみが一目でわかる図解と、知識ゼロの人でもわかりやすい文章でやさしく解説。働き方改革関連法の改正概要と労働契約法の基礎知識も織り込んで、働き方改革に対応しているので本書を読めば基本的な労働基準法の内容は理解できますよ。

<実際に読んでみて>

専門書は難解な用語が並んでおり初心者が読むのは疲れます。本書は図解&平易な言葉を用いて解説しているので入門書としてピッタリです。労働基準法を始めて学びたい人にはおすすめ本です。

【入門】これ一冊でぜんぶわかる! 労働基準法 2022~2023年版

<内容>

本書は、わかりづらい労働基準法について、難しい専門用語はかみくだき、そのしくみがわかるようイラストを使って丁寧に解説しました。

<実際に読んでみて>

文章の中に出てくる重要用語は欄外で解説し、よくあるトラブルの対策についてもまとめてあるので他の本を読む必要がなく便利な1冊です。人事で労働基準法に携わる人が基本の1冊として手元においておくのにおすすめの本です。

【実務担当者向け】これだけは知っておきたい「労働基準法」の基本と常識

<内容>

「働き方改革」で何がどう変わるのかを中心に、令和に即した労働基準法を解説しています。雇う側、働く側双方が働きやすい職場をつくる手助けとなる1冊です。

<実際に読んでみて>

これだけと記載されていますが、実務担当者に必要な知識はほぼ網羅されています。入門書という位置付けよりも、実務担当者向けの内容なのである程度基本を理解した後に読むと本書の理解が促進されますよ。入門書を読んだ後の1冊におすすなな本です。

【実務担当者向けに】2022-2023年版図解わかる労働基準法

<内容>

2022年4月1日現在の労働基準法に対応!労基法の基本から改正になった変更内容などまでわかりやすく解説。従業員が安心して意欲的・効率的に働くための「労働時間、割増賃金、入社、解雇」等の法律解説と、それに準じた就業規則の作り方も解説しています。

<実際に読んでみて>

就業規則の作り方が記載されているので、規定作りのコツが分かります。規定作りを担当している人におすすめな本です。

労働組合との交渉に役立つ本→【労働組合が学べるおすすめ本5選】組合交渉や結成の解説が分かりやすい書籍を紹介

【実務担当者向け】新版 労働基準法実務問答 第2集~労働時間と在宅勤務(テレワーク)Q&A~

<内容>

労働基準法の「労働時間」に関してQ&A方式でわかりやすく解説した本です。全61問中には人事担当者が日常的に遭遇しやすい実務上の問題を厳選して収録しています。

<実際に読んでみて>

労働基準法に関して人事が遭遇する問題点を解説しています。人事担当者が遭遇する問題は類似のケースが多いので、他社の事例を知っておくと解決がしやすいですよ。他社事例を知りたい方にはおすすめな1冊です。

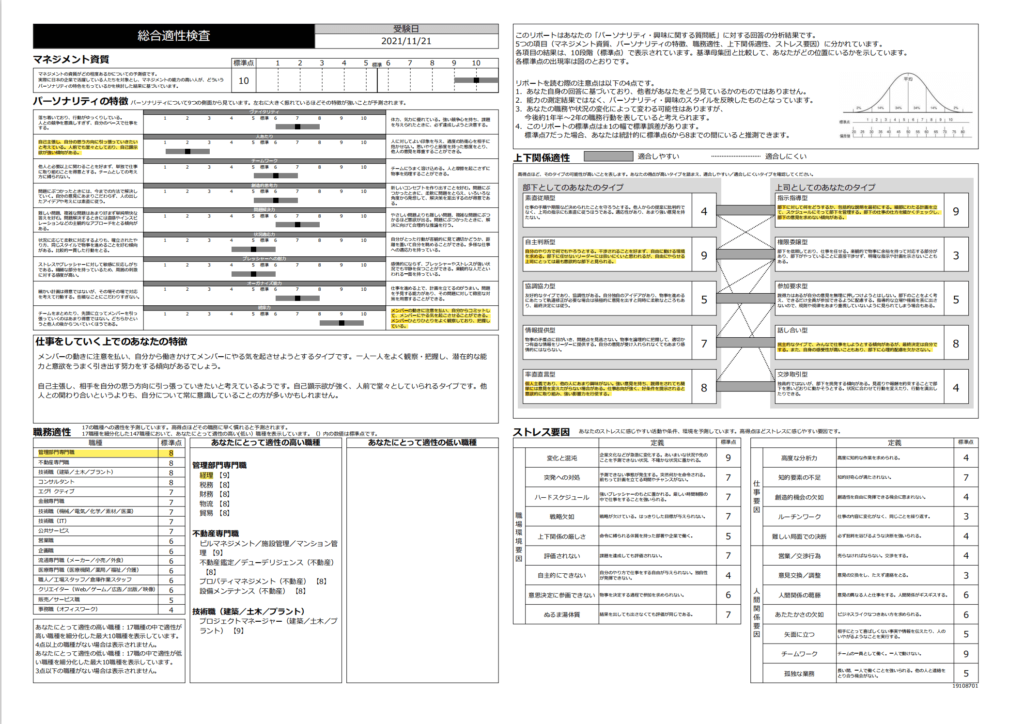

【適職診断】何の仕事に向いているか科学的に調べてみる

何の仕事に向いているか気になったら、簡便的に科学的な適職診断をしてみてはいかがでしょうか。

選択式の質問に答えるだけで、科学的な根拠に基づいて貴方の適職を診断してくれるプログラムがあります。

コンピテンシー診断は、ミイダスが提供する無料の自己分析プログラムです。

貴方の選択した回答に基づいて、適職診断を自動で行ってくれる仕組みです。所要時間は約30分程度なので気軽に行えます。結果を見て頂ければ分かりますが、詳細に性格や職務適性を分析してくれます。無料なので気軽に試せるのでおすすめです。

具体例を見て頂いた方が分かりやすいかと思いますので、私の結果を貼り付けます。

適職診断で使うのは、【職務適性】です。

実際に職務適性を見ると、経理が9と出ています。私自身も経理にとても向いていると考えていますので、分析の精度の高さが伺えます。

※無料登録によりコンピテンシー診断が可能となります。

適職診断について→【自分の価値観の見つけ方】仕事の価値観診断で働きやすい会社も分かる

労働基準法の勉強におすすめな本の纏め

労働基準法は社会人として知らなければならない必須の知識となりつつあります。

人事だけでなく、全ての従業員・経営者は労働基準法に関係をします。

労働基準法に関する知識を身につけて自分の働く環境を守りましょう。

一番のおすすめは図解でわかる労働基準法 いちばん最初に読む本です。解説が丁寧なので労働基準法を始めて学ぶ方におもおすすめな本です。 気になった方は Kindle Unlimited で無料で読んでみて下さいね。

本が無料で読めるAmazonのサービスは下記の記事で纏めていますので良かったら見て下さいね。

【30日間は本を無料で読める】Amazonの電子書籍サービス3つを比較