消費税は実際に私たちが支払うので身近な税金であり、多くの企業が納税義務を負う税法です。

消費税法は企業が任意に選択できる規定があり、工夫により納税する税金を安くできる可能性を秘めています。

消費税法の知識を正しく身につけることで、税務調査の指摘を防ぎながら節税対策を行いましょう。

この記事では、消費税法を学ぶためにおすすめな本を紹介します。消費税法の申告書の実務経験がある経理の立場から、実際に読んで本当に分かりやすく解説しているものをピックアップしました。

では、纏めていきます。

【前提】消費税法の実務の勉強に使う本は最新版を利用する

消費税法は1989年(平成元年)に初めて導入されたので、主要な税法と比較すると歴史が浅いです。

例えば、法人税法の施行が1965年(昭和40年)と比べると、約25年も遅く導入されています。

なので、消費税法は税制の仕組みが確立されておらず、頻繫に大きな改正が導入されます。

消費税法を勉強する場合には、改正点を加味して解説している書籍をおすすめします。

【ここだけは押さえたい】2022年以降の消費税法関連の主要な改正内容

消費税法関連は近年も大きな改正が予定されています。

経理の実務において絶対に抑える必要がある改正内容は下記の2点です。

- 電子帳簿保存法の改正:一定の帳簿は紙での保存が認められなくなる

- インボイス制度の導入:免税事業者から課税仕入につき仕入税額控除が認められなくなる

電子帳票簿保存法は国税の帳簿の保存要件を定めた法律なので、消費税法と密接な関係にありますよ。

なので、電子帳簿保存法の改正は消費税法と合わせて勉強することをおすすめします。

<電子帳票簿保存法を学ぶのにおすすめな本>

<インボイス制度を学ぶのにおすすめな本>

【おすすめ】消費税法の実務の解説が分かりやすい書籍5選

では、おすすめ書籍を纏めていきます。

まずは、箇条書きで紹介します。

- 図解 消費税法「超」入門〔令和3年度改正〕 (超入門)

- 消費税の実務と申告 令和4年版

- 消費税法の実務詳解

- 否認事例・裁判例からみた 消費税 仕入税額控除の実務

- 消費税の誤りやすい届出・申請手続の実務対応 (第3版)

では、一つ一つ解説していきますね。

【図解:初学者向け】図解 消費税法「超」入門〔令和3年度改正〕 (超入門)

<内容>

消費税の仕組みから経理処理まで、図表や計算例を交えて丁寧に解説しています。本書を読めば消費税法に関連する基本的な知識をマスターできますよ。

<実際に読んでみて>

税法初心者でも理解できるように、専門用語を嚙み砕いて解説しています。消費税法を何から勉強すべきか迷っている方の入門書としておすすめです。

【初学者向け】消費税の実務と申告 令和4年版

<内容>

仕入税額控除を中心に消費税の実務で重要な部分を初学者向けに解説しています。消費税の実務に初めて携わる方にはおすすめの本です。

<実際に読んでみて>

消費税の実務で必要な知識が一通り学べるように設計されています。申告書を作成する場合に注意すべき事項も記載されているので、実際に申告書の作成に携わる方におすすめです。

【実務者向け】消費税法の実務詳解

<内容>

消費税法に関する過去の判例を用いて、消費税法を体系的に解説しています。本書を読めば消費税法に関しては税務担当者として十分に理解できる力が身につきますよ。

<実際に読んでみて>

消費税法で過去に論点となった項目を重点的に解説しています。税務調査対策として税務担当者は手元に1冊持っておくのにおすすめな本です。※基本的な消費税法の知識がある方向けに記載されています。

【実務者向け】否認事例・裁判例からみた 消費税 仕入税額控除の実務

<内容>

Big4の一翼を担うデロイト・トーマツ税理士法人が仕入税額控除を重点的に解説をしています。本書を読めば仕入税額控除を合法的に取る方法を理解できます。

<実際に読んでみて>

多くの顧問先を持つトーマツ税理士法人が実務経験に基づいて、仕入税額控除について解説をしています。仕入税額控除の仕組みを理解したい方にはおすすめの本です。

【実務者向け】消費税の誤りやすい届出・申請手続の実務対応 (第3版)

<内容>

消費税法の届出・申請手続の実務の解説を重点的に行っています。本書を読めば消費税法の届出・申請関係の手続きをマスターできますよ。

<実際に読んでみて>

消費税法は届出・申請関係が複雑な税法なので、【いつ】までに、【何】を出すか理解することが重要です。1日届出が遅れただけで、納税する税金額が増加することもあります。届出関係の実務に携わる方にははおすすめ本です。

【注目】インボイス制度の解説が分かりやすいおすすめの本3選

インボイス制度は近年の消費税法の改正でインパクトが大きい内容です。

制度の概要を簡単に言えば、企業が免税事業者から購入した場合は損(消費税の負担が増える)をします。

この記事でインボイス制度の詳細を解説すると長文になるので控えますが、インボイス制度は企業にも個人事業にも大きな影響がありますよ。

なので、消費税で損をしないためにもインボイス制度について適切ない知識を身につけておきましょう。

では、インボイス制度のおすすめ書籍を纏めていきます。

まずは、箇条書きで紹介します。

では、一つ一つ解説していきますね。

【個人事業主向け】60分でわかる! インボイス&消費税 超入門

<内容>

<いよいよスタートするインボイス制度の基礎から最新情報まで60分でひとつかみ>【巻頭】複雑な納税ルールをさくっと読み解くための「インボイス制度早わかりQ&A」「登録判定シート」「4つの改正ポイント」を用意しました。

<実際に読んでみて>

超入門なので税務に詳しくない方でも専門用語を使わないなど誰でも読めるように工夫して作成されています。インボイス制度の概要を取り急ぎ知りたいフリーランスや個人事業主で免税事業者に該当する人におすすな本です。

【企業税務向け】消費税の「インボイス制度」完全解説

<内容>

本書は、適格請求書発行事業者の登録制度、適格請求書等保存方式における帳簿・請求書等、適格請求書等の交付・保存等、仕入税額控除の要件、税額計算の方法、免税事業者の取扱い、実務上の諸課題への対応など、適格請求書等保存方式(インボイス方式)について、基本事項から実務レベルの必要事項や留意点などを一通り網羅しています。

<実際に読んでみて>

実務で必要な情報が纏めてあり税法の条文が読めるレベルであれば、本書を読むことでインボイス制度の改正内容は理解できます。企業の税務担当など企業で税務の実務に携わる人におすすめな本です。

【税理士事務所向け】デジタル時代を見据えた 消費税インボイス制度の実務対応

<内容>

令和5年10月1日から始まる「消費税インボイス制度」について、中小企業経営者・経理税務担当者向けに、制度の概要、実務上注意しておきたい点、バックオフィス業務の抜本的な転換の可能性もある電子インボイスの動向まで、本制度の重要点を解説しています。

<実際に読んでみて>

インボイス制度の実務で対応すべきことを中小企業の目線で記載してあります。中小企業の顧問先が多い税理士事務所や中小企業の経理におすすめな本です。

【参考】消費税法の実務は資格勉強でも学べる

経理と兼務ではなく税務専属の仕事をしたい方は、体系的に学習ができる資格の勉強をするのもおすすめです。

本を読むことでも税法は学べますが、実際に問題を解くことでより深い理解に繋がります。

<おすすめ検定>

- 消費税法能力検定(1級~3級)→全国経理協会公式HP(消費税法能力検定)

1級でも優しめの基本的な問題で構成されており、勉強すれば確実に合格できるレベルです。

しかし、1級~3級を学べは税務担当として必要な知識を体系的に勉強できるのでおすすめですよ。1級まで勉強すれば、基本的な申告業務は一人で作業できるレベルになります。

勉強方法は公式テキストを利用すれば、独学でも全く問題なく合格できます。

消費税法能力検定の公式テキスト

税法の勉強方法→【税務の勉強法】現役経理が初心者でも学べる方法を解説【苦手を克服できる】

【参考】自分の転職を科学的に調べてみる

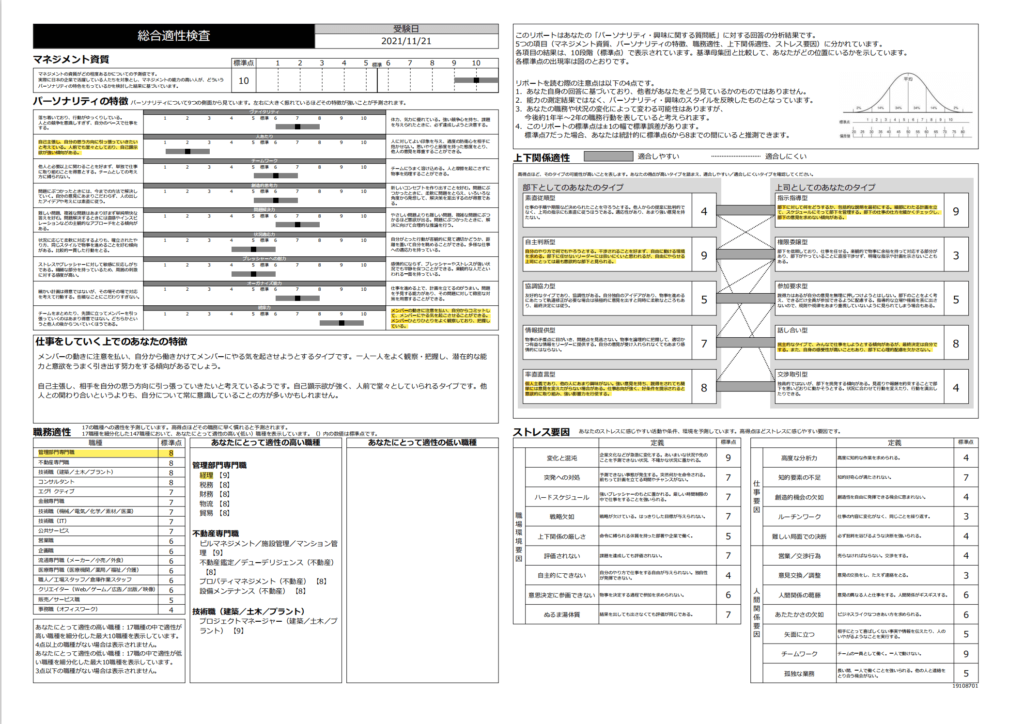

自分が何の仕事に向いているか気になったら、科学的に適職診断をしてみてはいかがでしょうか。

選択式の質問に答えるだけで、科学的な根拠に基づいて貴方の適職を診断してくれるプログラムがあります。

コンピテンシー診断は、ミイダスが提供する無料の自己分析プログラムです。

貴方の選択した回答に基づいて、適職診断を自動で行ってくれる仕組みです。所要時間は約30分程度なので気軽に行えます。結果を見て頂ければ分かりますが、詳細に性格や職務適性を分析してくれます。無料なので気軽に試せるのでおすすめです。

具体例を見て頂いた方が分かりやすいかと思いますので、私の結果を貼り付けます。

適職診断で使うのは、【職務適性】です。

実際に職務適性を見ると、経理が9と出ています。私自身も経理にとても向いていると考えていますので、分析の精度の高さが伺えます。

※無料登録によりコンピテンシー診断が可能となります。

仕事の価値観診断の纏め→【仕事の価値観の無料診断】転職の成功には適性を知るのが大事な理由

消費税法の実務を学ぶのにおすすめな本の纏め

消費者税法は法人税法と並んで企業税務で重要な税法の1つです。

税法は最初は専門用語が多いので、取り込みにくい印象がありますが、徐々に理解できるようになりますよ。

税法関係は一度身につけると市場価値が上がり、将来の高年収を狙えるようになります。